北京市发布《居住建筑新风系统技术规程》地方性法规,于去年7月1日执行。这件事对新风行业的发展具有十分重要的意义,该法规的颁布将进一步规范新风市场,有助于减少现在新风市场上的一些乱象。现如今新风行业的地位比较尴尬,部分是由于相关规范不是很完善,一个很重要的体现就是系统验收问题,细说有很多点,其中关键的一点就是设计流量是否与实际流量相吻合。

近些年,客户本来不是很了解新风系统,设备管道等安装完毕,验收时候根据丝带摆动或者普通风速仪测试,有一定流量的新风就完毕了。孰不知这种简单的方式可能带来恶劣的影响,如果末端风口实际流量不足,客户觉得安装完新风后,门窗紧闭也能呼吸到室外的新鲜空气,但是实际能够呼吸到的新鲜空气远远不能达到健康标准,这种条件下,新风系统的良好体验从何而来?

从这个角度看法规,多年的新风领域实际经验告诉我,行业可能会发生巨大的变化了。该规程规范了新风设备、管道及设计要求、验收标准等,明确了新建居住建筑应预留新风系统的安装位置(包含新风管道的钢套预埋)。变化在于将逐步引导新风行业从定性的旧时代跨越到定量的新时代,我们从业人员越来越需要注意用户的感受了。

定量就是确定用户能够呼吸到的室外新鲜空气量。那么整个新风系统链条上的任何一环都需要精心打磨才能够满足这个要求额。原来的焦点主要在于新风设备要求,现在的层次提升到了整个系统,保证你能呼吸到符合健康标准的新鲜空气。下面来浅析下规程中的新风量的有关问题。

新风量要求分为设计要求以及检验要求

一.设计要求

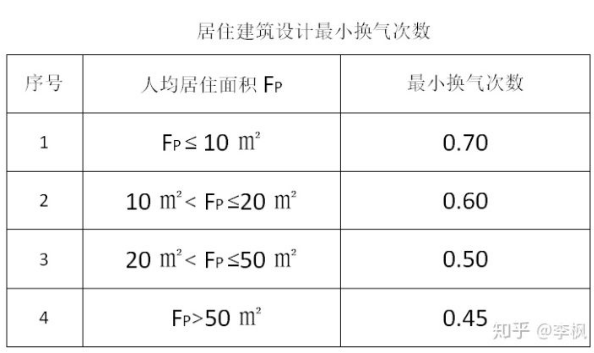

1.新风系统的最小新风量宜按换气次数法确定,居住建筑最小换气次数应按照下表要求来进行设计。

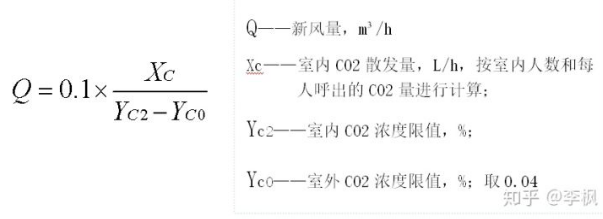

2.新风系统按照CO2浓度限值所需新风量

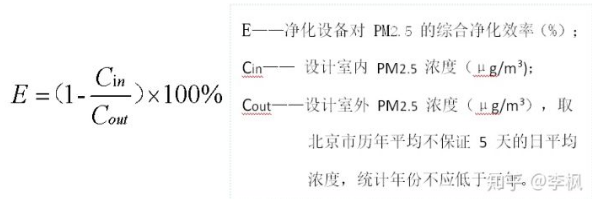

3.新风系统的净化设备对PM2.5净化效率应根据居住建筑室内和室外的设计PM2.5浓度按下式计算确定。

上述三条标准细分来看,其中最小新风量和CO2浓度限值所需新风量是设计标准,取最小新风量和满足室内CO2浓度限值要求的新风量中的最大值作为设计新风量。PM2.5净化效率是验收标准,主要反应整个新风系统的净化能力。

最小新风量法

人均居住面积Fp=15㎡,即属于 10㎡< FP ≤20㎡,最小换气次数0.6次/h

房屋体积V=30㎡x 2.8m = 84m³

新风流量Q=84m³x 0.6次/h = 50.4m³/h

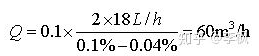

2.CO2浓度限值所需新风量

成年人一般CO2呼出量按照Xc=18L/(人·h),即在睡眠状态下的呼出量。

室内CO2限值按照最低要求控制在0.1%(1000ppm)以内,室外取0.04%

此时对应的

两者相比较得出较大值,60m³/h作为主卧的设计流量,但是要注意额,这个流量是需要系统验收检测到的流量值,按照验收规范中的±15%范围即在【51m³/h,69m³/h】区间才合乎规范。当然更加保险的做法是设计时候,按照规程的原则扩大相应区间。

3.按照CO2-Based标准的新风流量能否满足大多数情况下的PM2.5净化效率要求呢?

规程中对于相关标准只有有限的解释,我们需要建立一个简单的数学模型来对相关设想进行进一步的描述,这个算是我们对该规程的一个有力的补充。

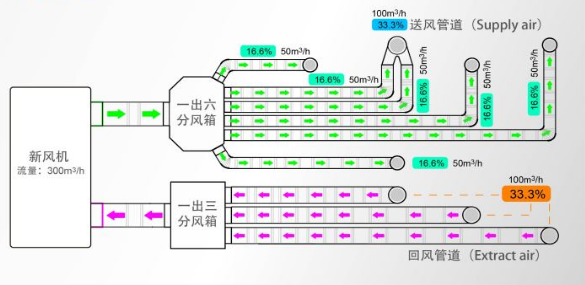

模型如图所示:

经过净化处理后由末端风口 送向室内的新鲜空气示意

自然衰减的污染物示意

渗透源带来的污染物示意

经过回风端或者门缝排出的空气示意

自然沉降部分和室外渗透部分只占极少部分,假设其相互抵消,室内人员活动不产生颗粒物。开始室内/外颗粒物初始浓度为C0=300ug/m³。若设备颗粒物的平均净化效率为90%,即进入室内的颗粒物浓度为C1=30ug/m³.室内送风口空气与室内原来空气充分均匀。当室内颗粒物浓度低于C2=75ug/m³时,即达到我们需要的最基本健康标准。

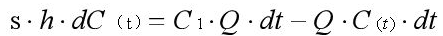

房间内PM2.5浓度为C(t),在【t,t+dt】时间段内,室内颗粒物变化量

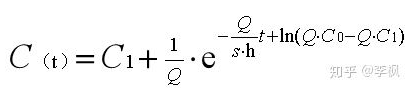

对此一次线性微分方程进行求解,很容易得出:

式中:

c(t)--室内颗粒物污染浓度,单位为微克每立方米(ug/m³);

初始浓度C0=300ug/m³,主机净化后浓度C1=30ug/m³

Q--净化后送往室内的空气流量;设Q=60㎡/h

s--房间面积,单位为平方米(㎡);设s=30㎡

h--房间高度,单位为米(m); 设h=2.8m

这个模型成立的前提是室内空气的充分均匀,实际上现实情况很难满足这一点。我们根据这个模型公式求出的相关值是最低要求,这一点必须强调。

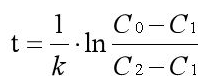

我们试着求解需要多长时间,室内PM2.5颗粒物浓度可以从300ug/m³下降到75ug/m³.

式中: k 即换气次数。

这个公式就十分清晰的表达了净化速率与换气次数的关系,换气次数越高,K越大即所需时间越短。代入相关数据,得出 t= 2.52h,大约3h左右可以达到此要求。

假如要达到一级标准,即C2=35ug/m³,需要多长时间呢?同样代入,得出t= 7.2h。

上面公式中的k可以理解成有效换气次数的话,更加准确。怎么样提升有效换气次数,需要送排风口的合理位置分布,此公式同样适用于无人的房间内CO2浓度变化。我们可以从这两个时间区别看出,相当长时间过后,室内空气质量会无限接近新风送风端的空气质量,这不就是新风系统的作用吗?

二、检验要求

上面这几个表格是我们进行设计时的最主要的依据,我们需要按照这些表里面的基本要求来进行设备选型,管道设计以及系统验收。根据户型功能、区域人员活动密度的不同分配相应的新风流量,出具计算书,施工安装后,各个末端风口的流量要依照计算书来校核。

6.2.3.4:系统经调试,各风口的风量与设计风量允许偏差应在±15%范围之内。

设计风量就是按照表格要求所出具计算书中的流量配置。实际上末端风口的新风流量需要大于最小换气次数对应的流量,考虑到验收的测量偏差,所以才会有负区间。

规程中关于PM2.5的测试部分摘取:

4.4.1 新风系统的净化设备对 PM2.5 的综合净化效率不应低于 80%

6.3.4 新风系统调试完成后应进行通风效果检验,通风效果检验项目及限值要求符合表6.3.4的规定时应判定为合格,验收应在检验合格后进行。通风效果检验应采用连续监测或现场检测的方法。

表6.3.4 通风效果检验项目及限值要求

考虑到规范所涉及的PM2.5颗粒物的来源主要在于外部环境,而不是房间内部活动所产生的。密闭的空间内,新风系统通过送/排空气置换的方式达到空气净化的效果,如果可以满足CO2浓度设计要求,主机的净化能力符合要求,对于PM2.5颗粒物的净化也没有问题。

确认好末端需求新风量之后就要进行支路管道的布局以及管径的选择

·如果是主路管道分布式设计的话,还需要进行水力计算找出最不利环路进行修改。规程中都有比较明确的管道搭配方式,要求每路都要安装调节阀等,篇幅有限不一一列举。

·如果采取分风箱+PE管道的话相对容易处理,将流量分为若干份,根据末端需求进行组合,这种处理方式更能体现定量的思想,也会成为未来新风系统的主流选择。

上面是关于“新风量”这个简单问题的浅析,我们再延展表达下关于规程的整体构架。从用户需求流量出发到管道分布、设计再回到新风设备本身这条逆向新风链条就是这个规程的精髓之处,根本是要保证用户的需求流量这个“以人为本”的内核。

13

13 评论

评论